”利益率が低い会社”がなかなか脱却できない3つの理由

株式会社のびしろ経営

売上はそこそこあるのに、利益が全然残らない

頑張って働いているのに、通帳にお金が増えない

売れば売るほど忙しくなるだけで、楽にならない

そう感じている社長は、決して少なくありません

そして、その状態が長く続いている会社には、ある共通する「理由」があります

今日は、利益率が低い会社が抜け出せない3つの要因について解説します

「利益率」という視点がない

まず最も多いのが、”売上至上主義” になっているケース

・いくらの利益が出るかよりも「売れるかどうか」で判断

・高利益商品よりも、声がかかる仕事を優先

・価格競争に巻き込まれているのに、そのまま受注

このように、利益視点のない ”売上追求型” 経営をしていると

売上が上がっても経営が楽になりません

(対策)

・商品、サービスごとに「粗利益率」「営業利益率」を見える化

・「売上目標」ではなく、「利益目標」で動く

・社内で利益率の高い仕事を優先する共通認識を持つ

原価構造が見えていない

そもそもどの仕事が儲かって、どの仕事が赤字なのか分からない

これが、原価や工数を正確に把握していないケースではよく見られます

・原価の中に隠れたコストが埋もれている

・人件費や外注費を「仕事別」に管理していない

・仕入原価が変動しても、販売価格は据え置き

このように、数字が見えないまま受注してしまう会社が多いのです

(対策)

・売上、原価、粗利を商品別/案件別で可視化する

・粗利率が低い仕事は、削るか値上げを検討する

・価格交渉力をつける(価値の言語化、実績開示)

値上げへの心理的ブロック

値上げしたら、お客様が離れてしまうのでは

競合より高くできない

今さら変えられない

こうしたブロックが、利益改善の最大の壁になります

しかし、利益を出せない価格で売り続けることこそ、最大のリスクです

特に、物価や人件費が上がっているいま、「価格の見直し」は経営の必須作業です

(対策)

・値上げの理由をお客様のメリットとして伝える

・一気に大きく上げるのではなく、小刻みな価格調整を繰り返す

・一部商品だけを先に見直し、テスト値上げする

のびしろ経営の支援事例

ある会社では、創業以来ずっと「同じ価格・同じやり方」を守り続けており、

年商は安定しているものの、利益は出ず、借入も膨らむ一方でした

そこで、

・全案件の原価と粗利率を分析

・赤字案件を断る勇気を持つための、受注判断の基準をつくる

・値上げに対するお客様の反応を織り込んだ価格設定

結果、売上は微増でも、利益率が一気に7%程度改善し

利益を出すことができ、資金繰りも改善しました

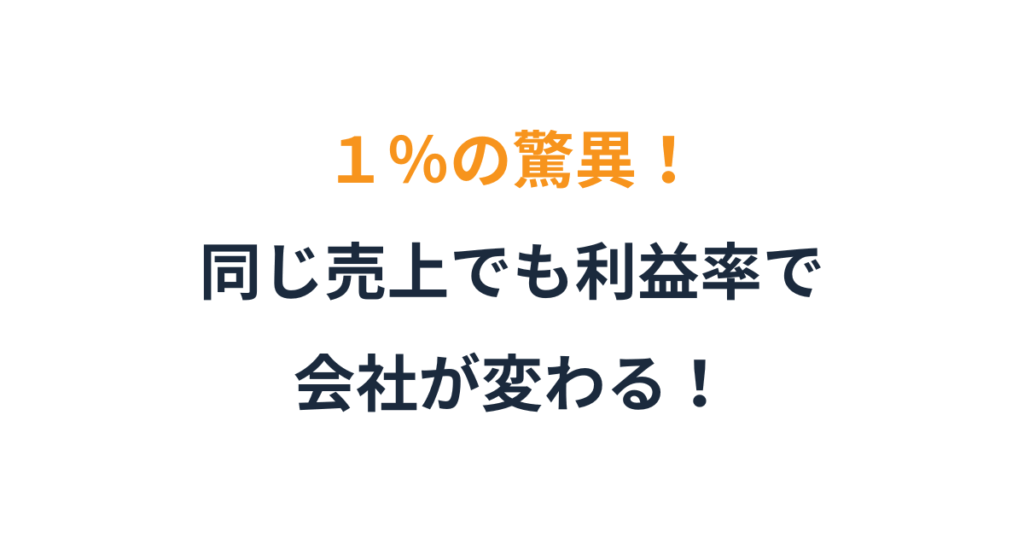

利益率を変えると、会社は変わる

会社の体質改善は、利益率からはじまります

たとえ売上が1億円あっても、利益率が1%なら、残るのは100万円

でも、売上が5000万円でも利益率が10%なら、残るのは500万円

頑張り方を間違えずに、利益が残る構造を目指しましょう

のびしろ経営では、利益改善のための価格設計、商品構成の見直し、

原価分析と社内ルールの整備まで、実践的に支援しています